La saison 2020-2021

© Library of Congress

Mardi 15 septembre 2020 – 14h30

Château Chanorier – Rez-de-chaussée

Charlie Chaplin musicien

par Catherine Aubriot, musicologue

Dimanche 11 octobre 2020 – 17h

Auditorium Chanorier

Guillaume Vincent

Piano

Beethoven, Brahms, Liszt

© Gallica-BnF

Mardi 13 octobre 2020 – 14h30

Château Chanorier – Rez-de-chaussée

La musique dans l’œuvre de Balzac

par Catherine Aubriot, musicologue

Mardi 1er décembre 2020 – 14h30

En visio-conférence

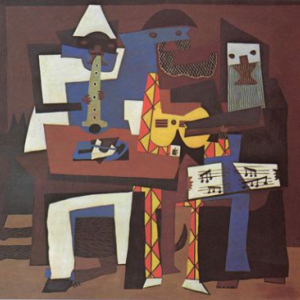

Picasso et la musique

par Catherine Aubriot, musicologue

Nature morte avec instruments de musique,

peinture de Cristoforo Munari, vers 1706

© Uffizi Museum

annulée

Mardi 1er décembre 2020 – 14h30

Château Chanorier – Rez-dechaussée

Musique et gastronomie

par Catherine Aubriot, musicologue

Dimanche 6 décembre 2020 – 17h

Auditorium Chanorier

Clément Lefebvre

Piano

Beethoven, Liszt, Fauré, Franck

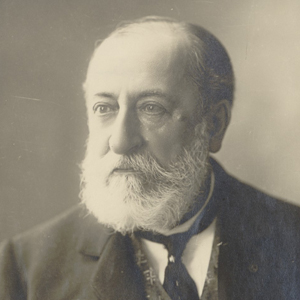

Camille Saint-Saëns © Gallica-BnF

Mardi 19 janvier 2021 – 14h30

En visio-conférence

Saint-Saëns, compositeur populaire et méconnu

par Catherine Aubriot, musicologue

tapisserie de la fin du XVe siècle

© Musée de Cluny

Mardi 2 février 2021 – 14h30

En visio-conférence

La musique dans les tapisseries du Moyen Âge et de la Renaissance

par Catherine Aubriot, musicologue

Dimanche 7 février 2021 – 17h

Auditorium Chanorier

Pavel Kolesnikov

Piano

Bach, Beethoven, Schumann

par Charles-Auguste Corbineau, 1885

Mardi 9 mars 2021 – 14h30

En visio-conférence

Grandes compositrices françaises du XIXe siècle

par Catherine Aubriot, musicologue

En partenariat avec le

Jeudi 25 mars 2021 – 20h45

Théâtre du Vésinet

Jean-Jacques Kantorow

Violon

Alexandre Kantorow

Piano

Les sonates de Brahms

Mardi 6 avril 2021 – 14h30

En visio-conférence

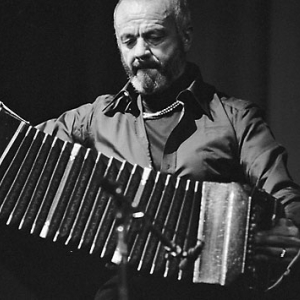

Astor Piazzolla : les lettres de noblesse du tango

par Catherine Aubriot, musicologue

attribué à Ferdinand Humbert, 1896

Mardi 4 mai 2021 – 14h30

En visio-conférence

Colette et la musique

par Catherine Aubriot, musicologue

Dimanche 30 mai 2021 – 17h

Parvis du Château Chanorier

Ensemble Bacatá

Musiques classiques et traditionnelles sud-américaines

Concert en extérieur et tarif exceptionnel

dans le film Senso de Visconti

Mardi 8 juin 2021 – 14h30

En visio-conférence

La musique classique dans les films de Visconti

par Catherine Aubriot, musicologue